| ←前のページへ | 次のページへ→ |

| 交通システム工学科3年 5038番 北島 豊徳 |

|

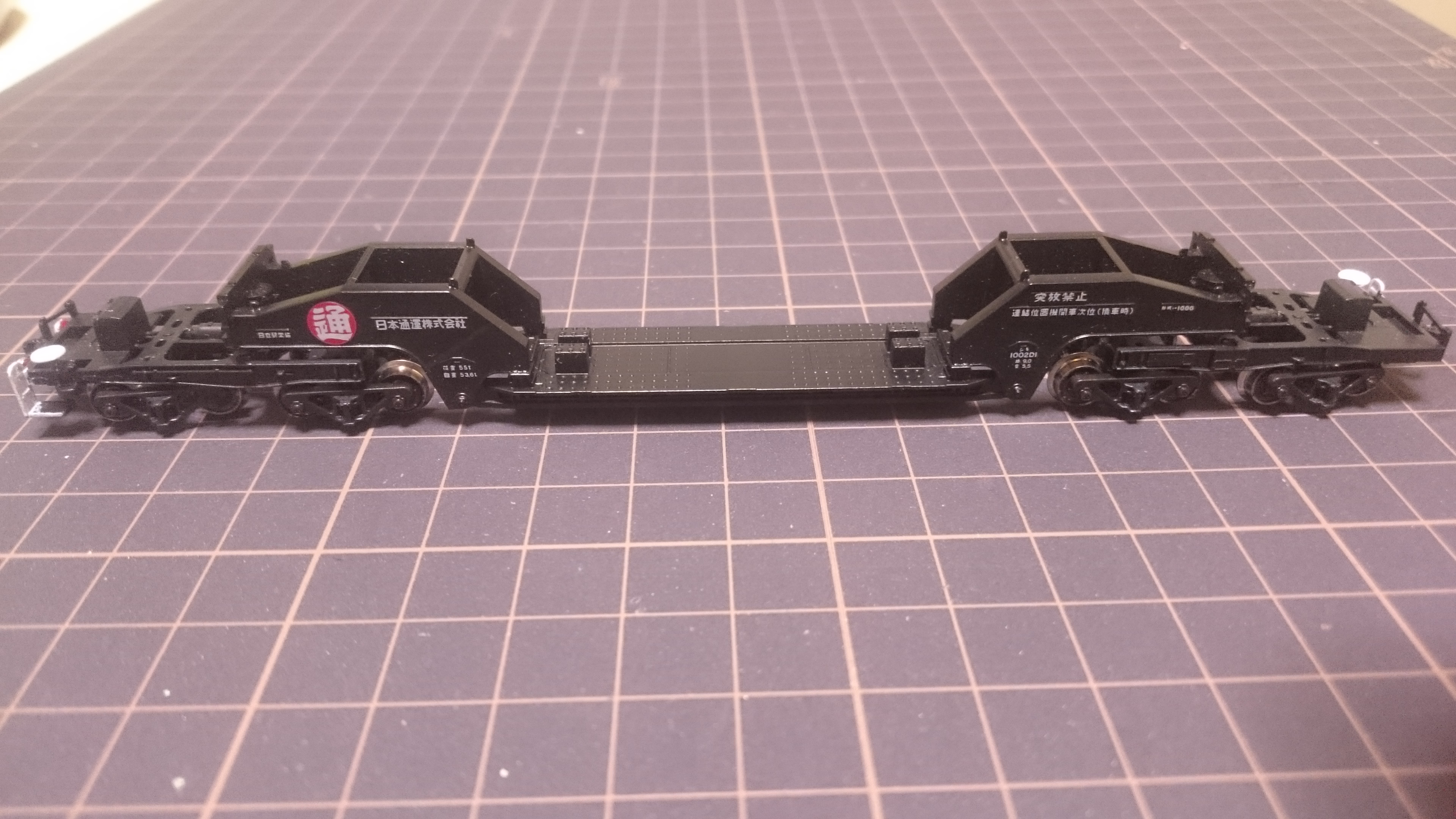

1. はじめに 大物車というのは、普通の貨車では小さすぎて運べない、特大貨物を輸送するための貨車である。主に、変電所に設置する変圧器を輸送するのに用いられる。しかし、積み荷の発送が不定期であり、また稀であるため、普通に生活していたら目にする機会は殆どない。今回はそんな大物車(2017年8月時点で現役の車両に限る)に目を向けることとする。 2. 特徴 最大240tもの変圧器を運ぶことが出来る大物車もあれば、55tまでの変圧器しか運べない大物車も居る。そして、積載可能重量が大きくなればなるほど、線路、道床への負担を減らすために車軸数が多くなる。そして、どの大物車も塗装は黒い。 3. 運用 変圧器を輸送する際、最高速度が大幅に制限される大物車が大半である。これも形式により異なってくるが、特大の変圧器を輸送するような大物車はまず日中に載荷状態で本線上を走ることは無い。これは、変圧器積載時の最高速度が45km/hまで下がる(例外もある)ためであり、日中に本線を走行させるとダイヤ上支障が出てくるためである。また、その場合は必ず車掌車が連結され、監視員が添乗する。  写真1 変圧器輸送の主な例 大物車に車掌車が連結されている。 4. 大物車の構造 普通の貨車は台車に台枠を載せてその上に荷物を積載するが、それでは変圧器の高さも幅も車両限界(車両が安全に線路上を走行するための大きさ)を突破してしまうので、構造そのものが異なる。 主に「台車」、「台車上枠」、「まくら梁」、「荷受梁」から成立する。  写真2 下から「台車」「台車上枠」「まくら梁」「荷受梁」 台車の上に「台車上枠」、そして左右の台車上枠に跨っているのが「まくら梁」(シキ800と書かれた板が掲示されている部位)。まくら梁の上の大きい部位が「荷受梁」。この場合、連結器は台車上枠に設置される。  写真3 シキ800C 回送時でも中間梁使用。  写真4 シキ801B2 中間梁はトラック輸送により撤去される。 いずれも同じシキ800形である。しかし、ここで注意したいのは梁の形式である。B2梁とC梁があるが、梁によって車両の扱いが異なる。シキ800には「シキ800B1」、「シキ800B2」と「シキ800C」が存在する。C梁はB2梁の荷受梁に中間梁(変圧器を支える梁)を繋げているだけであるが、この2両は同じ車両として扱わない。同じ車両番号でも梁によって車両が異なるというのは一般的に知られていない。そして今回、偶然にもシキ800Cとシキ801B2の同時連結を見ることができたため、違いを明記しておいた。ちなみに、シキ801にはB1梁とB2梁しか存在しない。 4.1 低床式大物車(A梁) 車両中央部が低く(弓状)なっており、そこに変圧器を積載する。シキ180形(2代目)が該当する。 4.2 吊掛式大物車(B梁) 変圧器を車両の一部として輸送する大物車である。シキ611B1、シキ800形のB1、B2梁がこれに該当する。  写真5 シキ611B1による輸送 大物車の中でも最大であり、大型の変圧器輸送に最も適した形態である。 4.3 分割式落とし込み式大物車(C梁) 先ほどのシキ800Cとシキ850Cがこれに該当する。変圧器を卸す際は、中間梁ごと荷受梁から切り離し、作業する。  写真6 シキ850C 4.4 分割式低床式大物車(D梁) 低床式大物車は、レール面ギリギリまで落とし込まれた床に変圧器を載せる大物車である。シキ850D、シキ1000D1、D2がこれに該当する。  写真7 低床式大物車の例(シキ1000形シキ1002D1の模型) 薄い床枠に載せるため、大型の変圧器は積載不可能である。 5. 車両性能 同一形式で複数車両が存在する場合は性能が同じため1両のみ抽出した。

6. おわりに 以上が主な大物車の項目である。本来ならば1形式毎に詳しく説明したいところではあるが、まずは大物車がどんなものであるかを知ってもらうために簡単な項目のみ抜粋した。  写真8 2015年5月に行われたシキ800形2両を用いての変圧器輸送 参考文献

|

| ←前のページへ | ↑このページのトップへ↑ | 次のページへ→ |